【2025年最新版】コピー機のメンテナンス方法と故障を防ぐ長寿命化のコツ~5つの重要ポイント~

オフィスで欠かせないコピー機・複合機は、適切なメンテナンスを行うことで長期間安定して使用できる重要な設備です。しかし、多くの企業では「故障してから修理する」という事後対応になりがちで、結果的に高額な修理費用や業務停止のリスクを抱えています。

コピー機の寿命は一般的に5~7年程度とされていますが、適切なメンテナンスを継続することで10年以上使用できる場合もあります。本記事では、コピー機を長持ちさせるための具体的なメンテナンス方法と、故障を未然に防ぐためのポイントを詳しく解説します。

定期的なメンテナンスは、印刷品質の維持、故障リスクの軽減、ランニングコストの削減につながる重要な投資です。特に中古コピー機を導入している企業では、適切なメンテナンスがさらに重要になります。

今すぐ相談したい方はこちら

\ 無料見積もりはこちら /

コピー機のガラス面・ローラーの掃除方法【汚れによる印刷トラブルを防ぐ】

コピー機の印刷品質に最も直接的な影響を与えるのが、ガラス面とローラーの汚れです。これらの部分が汚れると、印刷物に筋や汚れが現れ、原稿の品質が著しく低下します。

ガラス面の清掃手順

コピー機のガラス面は原稿を読み取る重要な部分です。指紋、ほこり、修正液の跡などが付着すると、すべての印刷物に黒い線や汚れが現れます。

必要な道具:

- アルコール系クリーナー(イソプロピルアルコール※1推奨)

- マイクロファイバークロス※2

- 綿棒

- 軟らかいブラシ

※1 イソプロピルアルコール:電子機器用の清拭に適した、蒸発しやすく残留物が少ないアルコール

※2 マイクロファイバークロス:繊維が非常に細かく、汚れを効果的に除去できる清拭用布

清掃手順:

- 電源を切り、コンセントから抜いて安全を確保

- 原稿台カバーを完全に開き、ガラス面全体を確認

- マイクロファイバークロスにアルコールクリーナーを軽く含ませる

- ガラス面を中央から外側に向かって円を描くように拭き取る

- 汚れが頑固な場合は、綿棒にクリーナーを付けて除去

- 水分が完全に乾くまで待ってから電源を入れる

ガラス面の清掃は週1回程度の頻度で行うことが理想的です。特に使用頻度の高いオフィスでは、毎日の簡単な拭き取りを習慣化することで、大きな汚れの蓄積を防げます。

ローラーの清掃方法

給紙ローラーや排紙ローラーの汚れは、紙詰まりや給紙不良(用紙が正常に送られない、複数枚同時に送られるなど)の原因となります。これらのローラーは定期的な清掃が不可欠です。

給紙ローラーの清掃:

- 給紙カセットを完全に引き出す

- ローラー表面の汚れやトナー粉を確認

- マイクロファイバークロスで軽く拭き取る

- 溝に詰まった紙粉は軟らかいブラシで除去

- ローラーを手で回転させながら全周を清掃

排紙ローラーの清掃: 排紙ローラーは機種によって清掃方法が異なりますが、基本的には給紙ローラーと同様の手順で行います。ただし、排紙ローラーはトナーが付着しやすいため、より丁寧な清掃が必要です。

清掃時の注意点

ローラー清掃時は、過度な力を加えてローラーを損傷させないよう注意が必要です。また、水や強いアルカリ性洗剤(アンモニア系など)は使用せず、専用のクリーナーのみを使用してください。清掃後は完全に乾燥させてから使用を開始し、定期清掃の記録を残して清掃サイクルを適切に管理することが重要です。

ガラス面とローラーの定期清掃により、印刷品質の向上と紙詰まりトラブルの大幅な減少が期待できます。

コピー機のヘッドクリーニングのやり方と注意点【クリーニングシートの使い方も】

プリンターヘッドの汚れは印刷品質に深刻な影響を与えます。特にインクジェット式の複合機では、ヘッドクリーニングは必須のメンテナンス作業です。レーザープリンターでも、LEDヘッド(印刷用の光を発する部品)の清掃は重要な保守作業となります。

自動ヘッドクリーニング機能の活用

現代のコピー機・複合機には、自動ヘッドクリーニング機能が搭載されています。この機能を定期的に使用することで、ヘッド内部の詰まりや汚れを解消できます。

自動クリーニングの実行手順:

- 操作パネルから「メンテナンス」メニューにアクセス

- 「ヘッドクリーニング」または「プリントヘッドクリーニング」を選択

- クリーニングの種類を選択(通常・強力・超強力など)

- 実行を開始し、完了まで待機

- テストプリントで効果を確認

自動クリーニングは月1回程度の頻度で実行することが推奨されます。ただし、使用頻度が高い場合や印刷品質に問題が見られる場合は、より頻繁に実行してください。

手動ヘッドクリーニングの方法

自動クリーニングで改善されない場合は、手動でのヘッドクリーニングが必要です。

必要な道具:

- 専用クリーニングシート

- アルコール系クリーナー

- 綿棒

- 軟らかい布

手動クリーニング手順:

- 電源を切り、インクカートリッジを取り外す

- プリンターヘッドにアクセス可能な状態にする

- 綿棒にクリーナーを付け、ヘッド表面を軽く清拭

- ノズル部分は特に丁寧に清掃

- 完全に乾燥させてからカートリッジを再装着

クリーニングシートの効果的な使用法

クリーニングシートは、給紙経路全体の清掃に効果的なツールです。特に内部のローラーやセンサー部分の清掃に有効です。

クリーニングシート使用手順:

- 専用のクリーニングシートを用意

- 通常の用紙と同様に給紙カセットにセット

- コピー機能またはプリント機能で空送りを実行

- シートが給紙経路を通過することで内部を清掃

- 使用後のシートは汚れを確認して効果を判定

ヘッドクリーニングの注意点

ヘッドクリーニング時は以下の注意点を守ってください:

頻度に関する注意:

過度なクリーニングはインクの無駄遣いとなるため、必要以上に実行しない。特に強力クリーニングは多量のインクを消費するため、本当に必要な場合のみ実行。

清掃時の注意:

- ヘッド部分は精密部品のため、過度な力を加えない

- 純正品以外のクリーナーは使用を避ける

- 静電気防止のため、作業前に金属部分に触れて除電

環境への配慮:

クリーニング実行時は適度な温度・湿度を保ち、極端に乾燥した環境での作業は避けてください。適切なヘッドクリーニングにより、鮮明な印刷品質を長期間維持でき、インクの使用効率も向上します。

コピー機のメンテナンスボックスとは?交換のタイミングと費用目安

メンテナンスボックスは、コピー機・複合機の内部で発生する廃トナーや使用済みインクを回収・保管する重要な部品です。この部品の適切な管理は、機器の正常な動作と印刷品質の維持に不可欠です。

メンテナンスボックスの役割と重要性

メンテナンスボックス(廃トナーボックスとも呼ばれる)は、以下の重要な機能を果たしています:

主な機能:

- 印刷プロセスで発生する余剰トナーの回収

- クリーニング作業で除去された廃トナーの保管

- 内部機構の汚染防止

- 印刷品質の安定化

メンテナンスボックスが満杯になると、機器は自動的に動作を停止し、交換を促すメッセージが表示されます。この状態を放置すると、内部の汚染や故障の原因となるため、速やかな交換が必要です。

交換タイミングの判断方法

メンテナンスボックスの交換タイミングは、以下の方法で判断できます:

操作パネルでの確認:

多くの機種では、操作パネルにメンテナンスボックスの使用状況が表示されます。残量が20%以下になったら、新しいボックスを準備しましょう。

印刷枚数による目安として、小容量タイプでは約15,000~25,000枚、大容量タイプでは約40,000~60,000枚、高性能機種では約100,000枚以上での交換が一般的です。

視覚的な判断:

透明または半透明のメンテナンスボックスの場合、内部の廃トナー量を直接確認できます。容量の80%程度に達したら交換を検討してください。

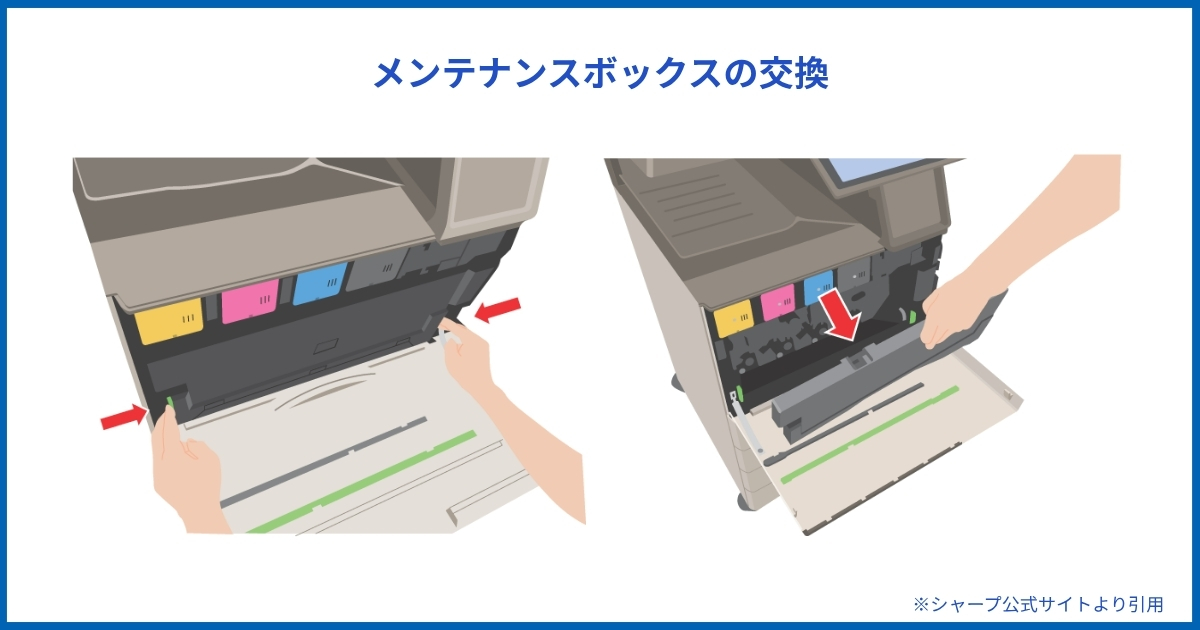

機種別の交換手順

メンテナンスボックスの交換手順は機種によって異なりますが、基本的な流れは共通しています:

一般的な交換手順:

- 操作パネルで「メンテナンスボックス交換」を選択

- 前面または側面のカバーを開く

- 古いメンテナンスボックスを慎重に取り出す

- 新しいボックスを正しい向きで装着

- カバーを閉じてリセット操作を実行

交換時の注意点として、廃トナーが飛散しないよう、ゆっくりとした動作で作業することが大切です。作業時は手袋の着用を推奨しており、トナー汚れを防ぐことができます。使用済みボックスは密閉してから廃棄し、純正品の使用を強く推奨します。

費用目安と調達方法

メンテナンスボックスの費用は機種や容量によって大きく異なります:

価格帯の目安として、エントリーモデルでは3,000~8,000円程度、ビジネスモデルでは8,000~15,000円程度、高速・大容量機種では15,000~30,000円程度となっています。ただし、機種により価格は大きく変動するため、事前の確認が重要です。

調達先の選択肢として、メーカー純正品は最も安全で確実ですが価格は最も高くなります。互換品は純正品の50~70%程度の価格で購入可能で、リサイクル品は環境に配慮しつつコストも抑制できる選択肢となります。

長寿命化のための管理方法

メンテナンスボックスの交換頻度を最適化し、コストを抑制するための方法:

使用量の管理:

- 両面印刷の積極的な活用

- 必要以上の印刷を避ける使用ルールの策定

- 印刷ログの定期的な確認と分析

保管環境の最適化:

- 直射日光を避けた冷暗所での保管

- 適切な温度・湿度の維持

- 予備品の適正在庫管理

適切なメンテナンスボックスの管理により、コピー機の安定稼働と運用コストの最適化を実現できます。

メンテナンス費用について相談したい方

\ コスト削減の無料相談はこちら/

コピー機のドラムユニット・定着ユニット・ベルトユニットの役割と交換目安

コピー機・レーザープリンターの心臓部を構成する主要ユニットの適切な管理は、長期間の安定稼働に不可欠です。これらのユニットは消耗品として定期的な交換が必要であり、交換時期を逃すと重大な故障や印刷品質の著しい低下を招きます。

ドラムユニットの役割と寿命

ドラムユニット(感光ドラム:光に反応して画像を形成するドラム状の部品)は、レーザー光線により静電潜像(目に見えない電気的な画像パターン)を形成し、トナーを付着させる重要な部品です。

ドラムユニットの機能:

- レーザー光線による静電潜像の形成

- トナーの正確な付着制御

- 用紙への画像転写の基盤となる役割

- 印刷解像度と品質の直接的な決定要素

寿命の目安について、一般的なドラムユニットでは20,000~50,000枚程度、高耐久性ドラムユニットでは100,000~200,000枚程度となっており、使用環境により±30%程度の変動があります。

交換が必要な症状として、印刷物に縦線や横線が現れる場合や、印刷濃度が全体的に薄くなる場合があります。また、文字や画像がぼやけたり、一定間隔で汚れや欠けが発生したりする症状も、ドラムユニットの交換時期を示しています。

ドラムユニットの劣化は徐々に進行するため、定期的な印刷品質チェックを実施し、早期発見に努めることが重要です。

定着ユニットの重要性と管理

定着ユニットは、用紙上のトナーを熱と圧力により永続的に定着させる装置です。この部品の不具合は、印刷物の品質に直接影響します。

定着ユニットの構造と機能:

- 加熱ローラー:トナーを溶融させる高温ローラー

- 加圧ローラー:用紙を加熱ローラーに密着させる

- 温度制御システム:適切な定着温度の維持

- 分離機構:用紙の巻き付き防止システム

寿命と交換目安について、標準定着ユニットでは50,000~100,000枚程度、高耐久定着ユニットでは200,000~300,000枚程度となっており、使用頻度と環境により大きく変動します。

交換が必要な症状として、トナーが用紙に完全に定着しない現象(擦ると取れる状態)が最も典型的です。また、用紙にしわや折り目が発生したり、定着不良による印刷物の汚れが生じたり、加熱不良により印刷速度が低下したりする場合も交換時期のサインとなります。

ベルトユニットの機能と保守

ベルトユニット(転写ベルト、中間転写ベルト※)は、カラー印刷において各色のトナーを重ね合わせるために不可欠な部品です。

※中間転写ベルト:各色のトナーを一時的に受け取り、最終的に用紙に転写するためのベルト状の部品

ベルトユニットの役割:

- 各色トナーの正確な位置合わせ

- 中間転写による高品質な色再現

- 用紙への最終転写プロセスの制御

- カラー印刷の品質安定化

寿命の特徴として、使用枚数は80,000~150,000枚程度ですが、カラー印刷比率により大きく変動します。モノクロ印刷中心の場合は寿命が延びる傾向があります。

交換が必要な症状として、カラー印刷時の色ずれや色抜けが最も顕著に現れます。印刷物に周期的な汚れやスジが発生したり、転写不良による画像欠損が生じたり、ベルト表面の損傷や汚れの蓄積が確認できる場合も交換のタイミングです。

各ユニットの交換費用と調達戦略

主要ユニットの交換には相応の費用がかかるため、計画的な予算管理が重要です:

費用目安については機種により大きく変動しますが、ドラムユニットは15,000~80,000円程度、定着ユニットは25,000~120,000円程度、ベルトユニットは20,000~100,000円程度となっています。

コスト削減の戦略として、純正品と互換品を重要度と予算に応じて使い分けることが効果的です。また、複数ユニットの同時購入による一括購入割引の活用や、環境配慮とコスト削減を両立できるリサイクル品の活用、さらには月額固定費での運用が可能な保守契約での包括対応などが挙げられます。

予防保全による寿命延長

各ユニットの寿命を最大限に延ばすための予防保全策:

環境管理:

- 適切な温度(20~25℃)・湿度(40~60%)の維持

- 直射日光や空調の直風を避けた設置

- 定期的な周辺清掃によるほこり対策

使用方法の最適化:

- 連続大量印刷の避ける(適度な休憩時間を設ける)

- 推奨用紙の使用(厚さ・品質の適合)

- 定期的な印刷品質テストの実施

記録管理:

- 各ユニットの使用開始日と枚数の記録

- 交換履歴の管理とデータベース化

- 次回交換予定時期の事前把握

主要ユニットの適切な管理により、コピー機の性能を長期間維持し、突発的な故障リスクを大幅に軽減できます。

高額な部品交換でお困りの方

\ 部品交換の費用見積もりはこちら/

コピー機の結露・静電気対策【故障を防ぐオフィス環境づくりのポイント】

コピー機の故障原因として見落とされがちなのが、結露と静電気による影響です。これらの環境要因は、電子部品の劣化や紙詰まり、印刷品質の低下を引き起こし、機器の寿命を大幅に短縮させる可能性があります。

結露が及ぼす深刻な影響

結露は、温度差により空気中の水分が機器内部で凝結する現象です。精密電子機器であるコピー機にとって、結露は以下のような深刻な問題を引き起こします:

結露による主な障害として、制御部品の故障や誤動作を引き起こす電子基板の短絡、スキャン品質の著しい低下をもたらす光学系の曇り、湿った用紙による詰まりや重送(複数枚同時送り)が発生する給紙機構の不良、そして金属部品の錆や劣化を進行させる腐食などがあります。

結露が発生しやすい条件:

- 朝の時間帯(夜間の温度低下後)

- 空調停止後の再稼働時

- 湿度70%以上の高湿度環境

- 急激な温度変化(10℃以上の変動)

効果的な結露対策

結露を防ぐためには、環境の安定化と適切な運用管理が重要です:

温湿度管理の基準:

- 推奨温度: 20~25℃(±2℃以内での安定維持)

- 推奨湿度: 40~60%RH(理想は50%前後)

- 日内変動: 温度±3℃、湿度±10%以内

具体的な対策方法:

- 設置環境の最適化:

- 空調の直風が当たらない場所への設置

- 外壁から離れた室内中央部への配置

- 窓際や出入口付近の設置を避ける

- 空調システムの調整:

- 24時間空調システムの導入(可能な場合)

- 段階的な温度調整(急激な変化を避ける)

- 除湿機能の積極的な活用

- 予防的な運用管理:

- 朝の電源投入前の30分間暖機運転

- 高湿度日の使用開始前チェック

- 結露発生時の強制乾燥処理

静電気対策の重要性

静電気は、乾燥した環境や摩擦により発生し、コピー機の動作に様々な悪影響を与えます:

静電気による主な問題として、**用紙のカール・重送(複数枚が同時に送られるトラブル)**が発生し、静電気により用紙同士が接着してしまいます。また、トナー飛散により印刷品質の低下と機器内汚染が生じたり、電子部品の損傷としてESD(静電気放電:Electrostatic Discharge)による故障が発生したり、給紙不良として静電気によるセンサー誤動作が起こったりします。

静電気が発生しやすい環境:

- 湿度30%以下の乾燥環境

- 化学繊維の多い環境

- 空気の流れが激しい場所

- 冬季の暖房使用時

総合的な静電気対策

静電気を効果的に防ぐためには、多角的なアプローチが必要です:

環境面での対策:

- 湿度管理: 加湿器を使用して40%以上を維持

- 導電性マットの設置: 機器周辺の静電気除去

- アース接続の確認: 適切な接地の実施

- イオン発生装置: 空間の静電気中和

運用面での対策:

- 静電気除去グッズの活用:

- 導電性手袋の着用

- 静電気除去スプレーの使用

- 導電性クリーニングクロスでの清拭

- 用紙管理の改善:

- 用紙の適切な保管(密封容器の使用)

- 使用前の用紙のパラパラめくり

- 帯電防止処理済み用紙の選択

季節別の環境管理

季節ごとの特徴に応じた環境管理により、年間を通じて安定した稼働を実現できます:

春季(3-5月)の対策:

- 花粉対策としてのフィルター清掃強化

- 黄砂による汚染対策

- 梅雨前の除湿準備

夏季(6-8月)の対策:

- 高温対策としての冷房管理

- 梅雨時期の除湿対策強化

- 停電対策(UPS設置の検討)

秋季(9-11月)の対策:

- 乾燥対策の準備開始

- 空調システムの点検・清掃

- 冬季に向けた加湿機器の準備

冬季(12-2月)の対策:

- 加湿対策の強化

- 静電気対策の重点実施

- 結露対策としての温度管理徹底

環境モニタリングシステムの活用

効果的な環境管理のためには、継続的なモニタリングが重要です:

推奨する測定・記録項目:

- 温度・湿度の1日3回測定

- 静電気レベルの週1回チェック

- 異常値発生時の対応記録

- 月間データの傾向分析

適切な環境管理により、コピー機の故障リスクを大幅に軽減し、安定した高品質な印刷環境を長期間維持できます。

環境対策でお困りの方はご相談ください

\ オフィス環境の無料診断はこちら /

まとめ

コピー機の適切なメンテナンスと環境管理は、機器の長寿命化と安定稼働を実現するための重要な投資です。本記事で解説した各項目を体系的に実施することで、以下のようなメリットを得られます。

メンテナンス実施による主な効果:

定期清掃により一貫した高品質出力を実現する印刷品質の維持向上が挙げられます。また、予防保全による突発的トラブルの回避により故障リスクの大幅軽減が可能となり、適切な部品交換による効率的な運用でランニングコストの削減を実現できます。さらに、計画的メンテナンスによるダウンタイム最小化により業務継続性の確保も達成できます。

実践すべき重点項目:

- 日常メンテナンスを週1回の頻度で実施し、ガラス面とローラーの清掃、外装の清拭と周辺整理、用紙残量と品質の確認を行います。

- 定期メンテナンスは月1回の頻度で、ヘッドクリーニングの実行、内部点検と異常の早期発見、使用状況とメンテナンス記録の更新を実施してください。

- 部品交換管理については計画的に実施し、メンテナンスボックスの適時交換、主要ユニットの寿命管理、予備部品の適正在庫維持を行います。

- 環境管理は継続的に実施し、温湿度の安定維持、結露・静電気対策の徹底、季節に応じた環境調整を心がけることが重要です。

特に中古コピー機を使用している企業では、これらのメンテナンスがより重要になります。適切な保守により、新品と遜色ない性能を長期間維持できるだけでなく、投資効果を最大化できます。

長期的な運用戦略:

メンテナンス費用を単なるコストとして捉えるのではなく、業務効率向上と安定稼働のための必要投資として位置づけることが重要です。計画的なメンテナンス実施により、機器の総所有コスト(TCO:購入から廃棄までにかかる全費用)を最適化し、企業の生産性向上に貢献できます。

専門的なサポートの活用:

自社での対応が困難な場合は、専門業者による定期保守契約の検討をお勧めします。プロフェッショナルなメンテナンスサービスにより、さらに効果的な機器管理を実現できます。

適切なメンテナンスにより、コピー機は寿命を延ばし、業務効率化に欠かせないものとなります。本記事の内容を参考に、自社の環境に適したメンテナンス体制を構築し、安定したオフィス環境の実現を目指してください。

30年の実績と地域密着のサポートで、あなたのオフィスのコピー機を長寿命化いたします

コピー機のメンテナンスでお困りなら今すぐご相談

\ 専門スタッフによる無料診断・お見積もり/

横浜のMBE関内店が選ばれる理由

\ 神奈川・東京エリアで30年の実績/

中古品でも高品質、厳選した商品のみ販売しています。自社メンテナンス体制で迅速なアフターサポート。設置工事から保守まで一貫対応